御料理 茅乃舎の茅葺き屋根、20年目の葺き替え 後編

御料理 茅乃舎、葺き替えの作業を追いかけます

2005年の開業から20年。2025年4月末、無事に屋根の葺き替えを終えた御料理 茅乃舎(福岡・久山町)は、6月19日にグランドオープンを迎えることができました。

3カ月半におよぶ屋根の葺き替え作業は、茅乃舎にとっても初めてのこと。また現代の日本においても貴重な光景です。そこで茅葺きという伝統文化を未来につなぐ、茅葺き職人さんたちの仕事ぶりをていねいに追いかけました。

棟梁は、米寿を迎えた三苫義久さん

棟梁の三苫さんは現役の職人さん。若手の職人さんに技術や知恵を伝えながらご自身も手を動かされています。

葺き替えを取り仕切ってくださった棟梁は、大分県日田市を本拠地とする奥日田美建の会長・三苫義久さん。御料理 茅乃舎の新築時にも職人として参加された方です。

三苫さんは、今回の葺き替え中にお誕生日を迎えられ、御年88歳の米寿です。とてもお元気で、総勢15名の職人さんたちに日々技術を伝え、自ら屋根に登られることも。「前回から20年。私がこの20年で学んだことを新しい屋根に伝えていきたい」と想いを込めます。

職人さんには、奥日田美建所属の方をはじめ、阿蘇茅工房の方、佐賀で活動をされているご兄弟、遠くは京都から参加の方も。みなさん「三苫さんから技術を学びたい」「茅乃舎ほどの大きな茅葺き屋根はなかなかないから葺いてみたい」と駆けつけてくださいました。

屋根に葺くのは、阿蘇の茅場で刈り取った茅

茅葺き屋根と呼んでいますが、実は、茅という植物は存在しません。茅とはススキやチガヤ、ヨシなどイネ科多年草の総称です。御料理 茅乃舎の茅葺き屋根には、良質なことで知られる、熊本県・阿蘇山のふもとで育ったススキを主に用いています。

茅には成長する土地土地で特長が出てきます。いい茅は艶があって美しく、職人さんから「べっぴんさん」と呼ばれているそう。

また茅の茎の表面には、細かな毛が生えています。その毛がよく水を弾くので、降った雨も弾かれ水滴となり、茅をつたって流れ落ちるのです。毛の無いプラスチックストローでは、雨水が付いても玉にならず、うまく転がり落ちません。茅ならではの利点です。

茅の収集から数えると、3年をかけた作業となりました

御料理 茅乃舎の屋根の葺き替え計画が立ち上がったのは2022年2月頃のことです。今回、葺き替えに使う茅は1万5千把とすぐに集まる量ではないため、その収穫だけでも3年間をかけていただきました。

土台となる竹も、収穫後は2年間寝かせて乾燥させるなど様々な準備を経て、安全祈願祭を迎えたのは2025年1月7日のこと。小雪が舞う、とても寒い日でした。1週間後の1月15日には屋根の解体作業がスタート。4月末の完成を目指して走り出しました。

20年間お世話になった茅を「解体」します

20年間もの長い時間、御料理 茅乃舎を風雨から守ってくれた茅葺き屋根。その茅を外すところから作業は始まりました。茅の下には縦に組んだ垂木、横に組んだ竹が現れます。

茅葺き談話① 茅葺き屋根はエコロジー 茅葺き談話① 茅葺き屋根はエコロジー

屋根の内側のきれいなままの茅は、職人さんが見極めながらリサイクル。ノベ(埋めもの)として再利用します。古くなった茅も廃棄せず、茶畑などに戻し、循環させます。今、日本の茅場は減少しており、茅は貴重な素材でもあります。

竹を「交換」していきます

屋根の角からはじまる「葺き始め」

茅葺き屋根は、上段からではなく、下段から葺いていきます。まず最初に、屋根の角を葺く「隅葺き」を行うのが通常のやり方ですが、御料理 茅乃舎の屋根はとても大きいので角と辺を同時進行で葺いていきました。

角を葺くのはとても難しいため、ベテランの職人さんの仕事です。

茅葺き談話② 表情のある屋根がいい 茅葺き談話② 表情のある屋根がいい

屋根の角は、ふっくらと丸みを帯びたやさしい形状になることが大切と三苫さん。遠くからみた時、まっすぐではなくわずかな変化を感じられ、さまざまな表情を醸し出せる屋根がいいとのこと。昔の人が屋根に込めた思いや、施主の建物に対する思いまで読み取り、葺いています。

軒下に色の違う層を作るため、また軒先の勾配を上げるため、2層目だけススキに比べて短く黄色い麦で葺きます。

茅葺き談話③ 御料理 茅乃舎の屋根はゆるやか 茅葺き談話③ 御料理 茅乃舎の屋根はゆるやか

九州の茅葺き屋根の勾配は45°が一般的ですが、御料理 茅乃舎は42〜43°とゆるやかに造られています。ちなみに白川郷の合掌造りは55°と急勾配です。また、御料理 茅乃舎の軒は70〜75cmで、通常より10〜20cm分厚くなっています。

屋根の「軒」から葺いていきます

角を葺いたあと、屋根の最も下段にある「軒」から葺いていきます。

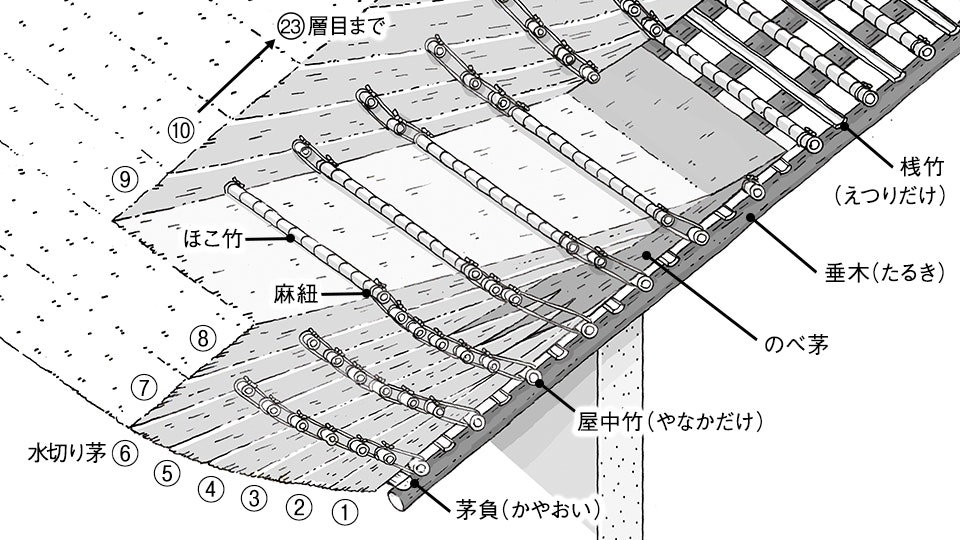

茅を並べる方向のほとんどは根元が下です。きれいに並べたら、茅の下にある土台の「屋中竹」に結びつけ、さらに茅の上に「ほこ竹」を渡して、茅が抜け落ちないように固定していきます。

この時、ただギュッときつく縛るのが正解ではなく、ちょうどいい力加減で、いい塩梅に結ぶことが重要です。多少の余裕があったほうが雨の水滴がなめらかに滑り落ち、茅を良好な状態に保てます。

茅葺き談話④ 道具は手作り 茅葺き談話④ 道具は手作り

茅を整える時に活躍する道具は、職人さんの手作り。親方や引退する先輩から受け継いだものを大事に使っている方もいらっしゃいます。仲間内では遠くから道具を見て、誰か判断することもできるそう。作業中はバシッバシッと力強くたたく音が聞こえてきます。

こちらは平面を叩くときに使う「両手突き」です。柄は自然な枝のカーブを活かして、屋根面に当たりやすく工夫されています。関西では「雁木(がんぎ)」と呼ばれています。

「両手突き」の打面は、茅の重なり具合を絶妙にずらすために凹凸をつけています。

軒ができたら、上段へ「葺き上げ」ます

屋根の下段を葺き、「軒」の先端である「水切り茅」まで葺いたら、「軒」を分厚く伸ばす作業は完了です。今度は屋根のてっぺんに向かって登るように「葺き上げ」をします。この工程の切り替えは「葺き返し」と呼ばれています。

御料理 茅乃舎の屋根の場合、葺きはじめから軒先の「水切り茅」までは6層。7層目から「葺き上げ」となっています。

さらに上段へ「葺き上げ」を行って、棟を目指します

太い茅の束を人力で抱えながら、上へ上へと運んでいきます。茅の束は太さ20cmと30cmの2種類あり、力のある職人さんでもひと苦労。

茅を運んでは並べ、竹に結びつける作業を23層繰り返し、最上部の「棟」に到達します。

茅葺き談話⑤ 出窓の造形にご注目 茅葺き談話⑤ 出窓の造形にご注目

出窓のまわりの造形は難しく、軒の角と同様に、屋根全体の雰囲気に影響する部分です。そのため気を使いながら手を動かしていきます。また、煙突まわりや箱棟下など、雨水や湿気の影響を受けやすい部分には、茅よりさらに丈夫な杉皮を葺きます。

出窓まわりは十二単のようなたおやかなラインを作っています。

箱棟の下には杉の皮を敷いていきます。

「葺き終わり」の後も手作業で茅を追加

作業開始から3カ月と少しが経った4月23日、ようやく棟の茅葺きが完了しました。あとは杉皮葺きの一部を残すばかり。これからより丈夫で美しい仕上がりのために、茅が足りていない部分を探し、手作業で茅を追加していきます。

葺き終わった屋根に「仕上げ」をほどこします

葺き終えた屋根はまだ、表面がボサボサとした状態です。これを職人技でていねいに刈り込み、仕上げていきます。

使う道具は、電動バリカンや剪定バサミ。先端を斜めにカットするのは、茅の水切れの良さと見た目の美しさを両立させるためです。

カットした茅をさらに「両手突き」や「ほめ板」で何度も叩き、ていねいに整えていきます。

茅葺き談話⑥ たたいて、ほめて、仕上げ 茅葺き談話⑥ たたいて、ほめて、仕上げ

こちらが板の面に持ち手がついた道具「ほめ板」。別名「ぺたぺた」です。仕上げや、軒の角や出窓の形などを整える時に使用します。名前は、職人さんが「きれいな茅やね。もっときれいになりんさいよ」とほめながらたたくことに由来します。可愛らしいエピソードです。

こちらは「平ごて」です。軒をたたいて整える時に使います。腰を折り、目線をずらさず、たたき続けるため「頭に血がのぼってしんどいねえ。腰も痛くなるよ」と職人さん。

茅葺き談話⑦ 茅の輝きの秘密はケイ素 茅葺き談話⑦ 茅の輝きの秘密はケイ素

茅はガラスと同じくケイ素を含んでいます。そのためきれいに仕上げた屋根の面が陽の光を受けると、キラキラと輝きます。輝きは徐々になくなっていくので、茅葺きたての美しい屋根をぜひ一度ごらんいただきたいです。

4月29日、全工程が完了。また次なる20年へ。

1月15日からスタートした茅葺きも、4月29日に全工程が完了。真新しい茅葺きの屋根が太陽のもと輝くのを眺めながら、茅乃舎スタッフ一同は喜びとともに、さみしさを感じていました。

茅葺きという伝統的な仕事を目の当たりにする日々が、それほど充実していたのです。

伝統を受け継ぐということは、同じやり方を踏襲するだけではない。よいものを作り続ける意志を持ち続け、よりよい技術、よりよい方法を追求し続けることなのだと、教えていただけたとも感じていました。

茅葺き屋根も、御料理 茅乃舎が提案する食も、茅乃舎のだしも、人々が受け継いできた日本の伝統の文化です。それらを大切に受け取り、またよりよいものに育み、未来に伝えていきたいと思います。

そして、棟梁の三苫さんが「自然、茅葺き屋根、接客、おいしいお料理と、すべてが重なって御料理 茅乃舎になる」とおっしゃるように、この茅葺き屋根がお客様への最高のおもてなしになることを願っています。

最後に三苫さんをはじめ、茅葺きをしてくださった職人のみなさん、ありがとうございました。

御料理 茅乃舎の茅葺き屋根、20年目の葺き替え 前編

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

折々の会とは

日本の食文化ならではの「知恵」を、日々の暮らしで実践していくための、

久原本家のポイント会員様向けサービスです。ご入会は以下よりお進みください。

キーワードをご入力ください